新潟テクノスクール > ブログ

新潟テクノスクールブログ

ブログメニュー

カテゴリ

- お知らせ(2)

- イベント(29)

- 訓練科

- 精密機械加工科1年(77)

- 精密機械加工科2年(46)

- 電気システム科1年(84)

- 電気システム科2年(101)

- 自動車整備科1年(57)

- 自動車整備科2年(66)

- 総合実務科(136)

- 溶接科(26)

- ビル設備管理科(105)

- 土木・建設基礎コース(2)

- メカニカルベーシックコース(14)

- 個人開業基本コース(2)

- 委託訓練(離職者・障害者)(0)

- NC機械科(0)

月別

- 2024年7月(19)

- 2024年6月(27)

- 2024年5月(27)

- 2024年4月(15)

- 2024年3月(12)

- 2024年2月(14)

- 2024年1月(17)

- 2023年12月(21)

- 2023年11月(19)

- 2023年10月(15)

- 2023年9月(15)

- 2023年8月(14)

- 2023年7月(18)

- 2023年6月(21)

- 2023年5月(20)

- 2023年4月(14)

- 2023年3月(11)

- 2023年2月(17)

- 2023年1月(17)

- 2022年12月(25)

- 2022年11月(24)

- 2022年10月(24)

- 2022年9月(19)

- 2022年8月(21)

- 2022年7月(30)

- 2022年6月(34)

- 2022年5月(31)

- 2022年4月(27)

- 2022年3月(11)

- 2022年2月(15)

- 2022年1月(28)

- 2021年12月(36)

- 2021年11月(27)

- 2021年10月(32)

- 2021年9月(24)

- 2021年8月(13)

- 2021年7月(4)

自動車整備科1年 エンジン実習⑤

2022.08.10

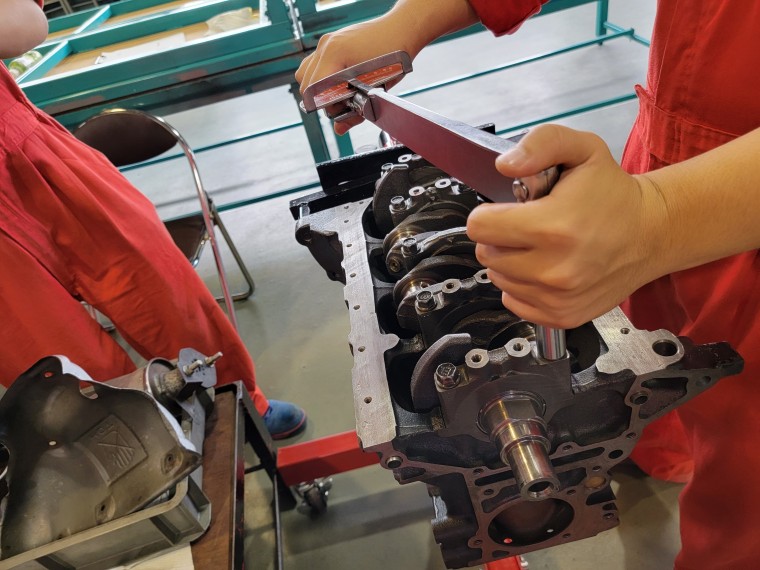

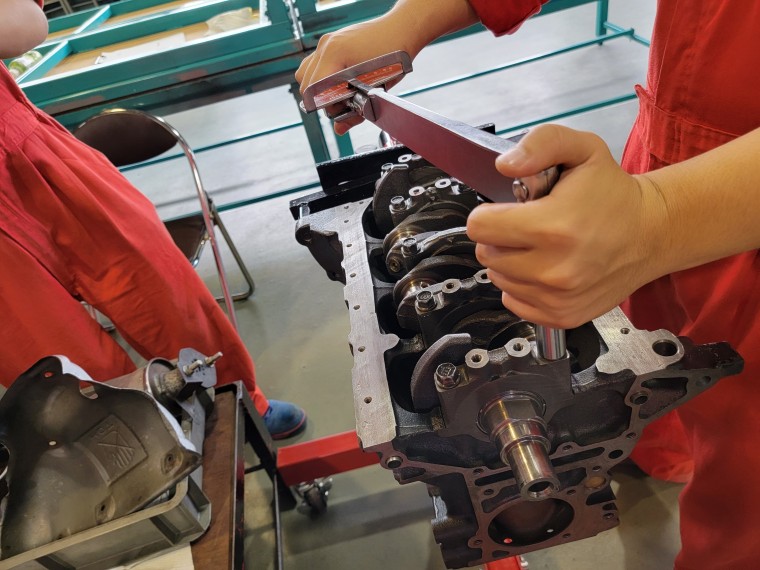

自動車整備科1年生は測定結果の考察も終わり、エンジンを元の状態に戻す組み立てに入りました。

組み立ては、分解以上に慎重に作業を進める必要があります。

すべてのエンジンが問題なく組みあがることに期待します。

組み立ては、分解以上に慎重に作業を進める必要があります。

すべてのエンジンが問題なく組みあがることに期待します。

カテゴリ:自動車整備科1年

自動車整備科1年 エンジン実習④

2022.08.03

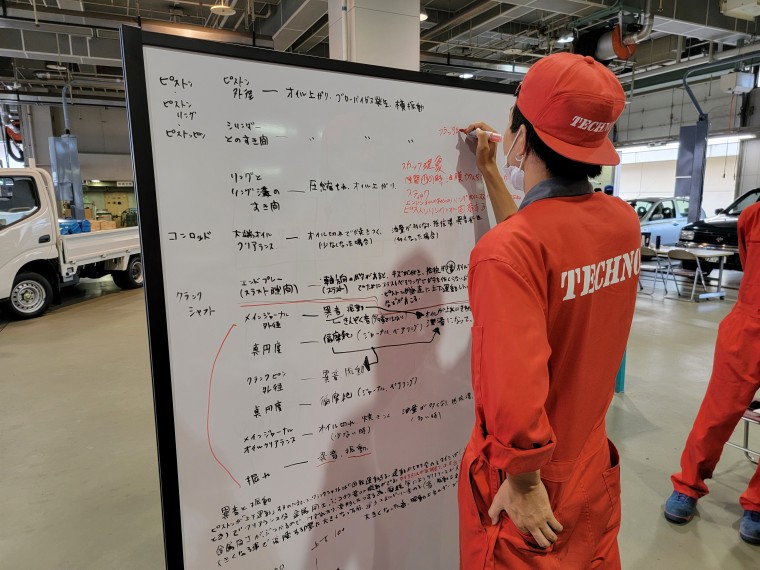

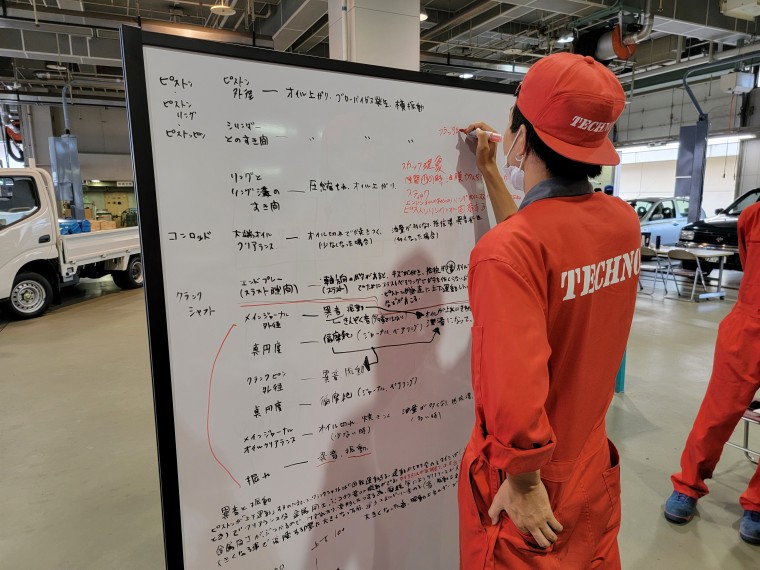

自動車整備科1年生はエンジン分解、部品測定が終わりました。

現在は測定結果がNGだった場合に発生する不具合の考察を行っています。

※データは夏休み前のモノになります。

測定し、データを記入するだけなら作業者と変わりありません。

自動車整備はクルマの不具合が発生した場合の「予測」「測定(検証)」「顧客への説明」「修理」が必要になります。

したがって、将来的に上記ができるように、「考える力」を身につけてもらっています。

考察に慣れていない訓練生もいますが、頑張って会得しましょう。

現在は測定結果がNGだった場合に発生する不具合の考察を行っています。

※データは夏休み前のモノになります。

測定し、データを記入するだけなら作業者と変わりありません。

自動車整備はクルマの不具合が発生した場合の「予測」「測定(検証)」「顧客への説明」「修理」が必要になります。

したがって、将来的に上記ができるように、「考える力」を身につけてもらっています。

考察に慣れていない訓練生もいますが、頑張って会得しましょう。

カテゴリ:自動車整備科1年

総合実務科 スクーリング生受け入れ

2022.08.03

7月20日(水)~21日(木)にスクーリング生を受け入れ、訓練を行いました。他の訓練生たちに混じってカリキュラムに沿った活動を行い、テクノスクールの職業訓練を体験してもらいました。アビリンピックへの取り組みを話すと興味深く聞いてくれました。

他の訓練生も実習生との交流を通して、先輩としての自覚を育み、訓練の振り返りも行うことができました。

他の訓練生も実習生との交流を通して、先輩としての自覚を育み、訓練の振り返りも行うことができました。

カテゴリ:総合実務科

ビル設備管理科 就職マナー指導・求人説明

2022.08.02

株式会社東新 田中社長様、田中専務様から会社説明をいただきました。

今後の就職活動の選択肢の一つとして考えたいと思います。

新潟クリーナー株式会社 中村部長様から就職マナー(面接)の講義をいただきました。

短時間ではありましたが、実りのあるものでした。

貴重なお時間を頂きありがとうございました。

今後の就職活動の選択肢の一つとして考えたいと思います。

新潟クリーナー株式会社 中村部長様から就職マナー(面接)の講義をいただきました。

短時間ではありましたが、実りのあるものでした。

貴重なお時間を頂きありがとうございました。

カテゴリ:ビル設備管理科

夏季休暇中です

2022.07.28

精密機械加工科2年担任をしているMです。7月23日から夏期休暇で訓練生はお休みです。

今年の精密機械加工科の就活は少しゆっくりで、夏期休暇中も採用試験を受験しています。夏季休暇が始まってから7月27日に一人受験、8月4日にも一人受験が決まっています。その他に、試験日は決まってませんが応募しているものが数名います。良い結果を待っています。

今年の精密機械加工科の就活は少しゆっくりで、夏期休暇中も採用試験を受験しています。夏季休暇が始まってから7月27日に一人受験、8月4日にも一人受験が決まっています。その他に、試験日は決まってませんが応募しているものが数名います。良い結果を待っています。

カテゴリ:精密機械加工科2年