新潟テクノスクール > ブログ

新潟テクノスクールブログ

ブログメニュー

カテゴリ

- お知らせ(2)

- イベント(29)

- 訓練科

- 精密機械加工科1年(77)

- 精密機械加工科2年(46)

- 電気システム科1年(84)

- 電気システム科2年(101)

- 自動車整備科1年(57)

- 自動車整備科2年(66)

- 総合実務科(136)

- 溶接科(26)

- ビル設備管理科(105)

- 土木・建設基礎コース(2)

- メカニカルベーシックコース(14)

- 個人開業基本コース(2)

- 委託訓練(離職者・障害者)(0)

- NC機械科(0)

月別

- 2024年7月(19)

- 2024年6月(27)

- 2024年5月(27)

- 2024年4月(15)

- 2024年3月(12)

- 2024年2月(14)

- 2024年1月(17)

- 2023年12月(21)

- 2023年11月(19)

- 2023年10月(15)

- 2023年9月(15)

- 2023年8月(14)

- 2023年7月(18)

- 2023年6月(21)

- 2023年5月(20)

- 2023年4月(14)

- 2023年3月(11)

- 2023年2月(17)

- 2023年1月(17)

- 2022年12月(25)

- 2022年11月(24)

- 2022年10月(24)

- 2022年9月(19)

- 2022年8月(21)

- 2022年7月(30)

- 2022年6月(34)

- 2022年5月(31)

- 2022年4月(27)

- 2022年3月(11)

- 2022年2月(15)

- 2022年1月(28)

- 2021年12月(36)

- 2021年11月(27)

- 2021年10月(32)

- 2021年9月(24)

- 2021年8月(13)

- 2021年7月(4)

Excelスキルアップコース新潟3の受講生募集中!

2022.11.02

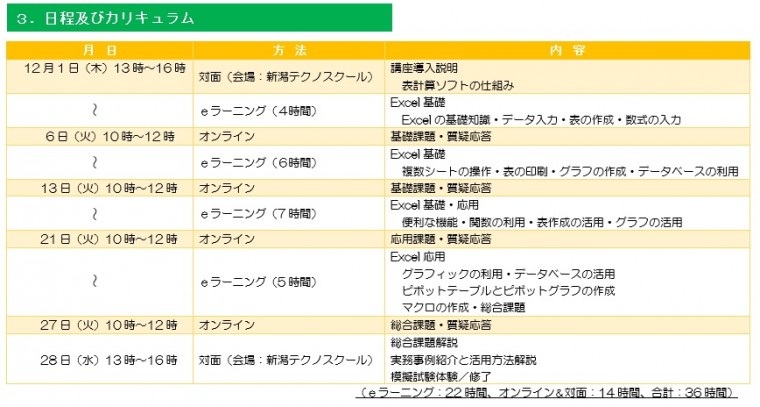

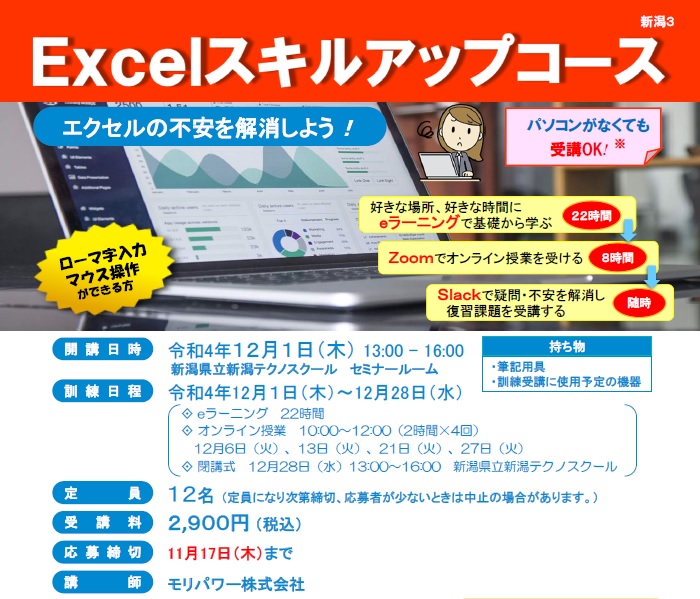

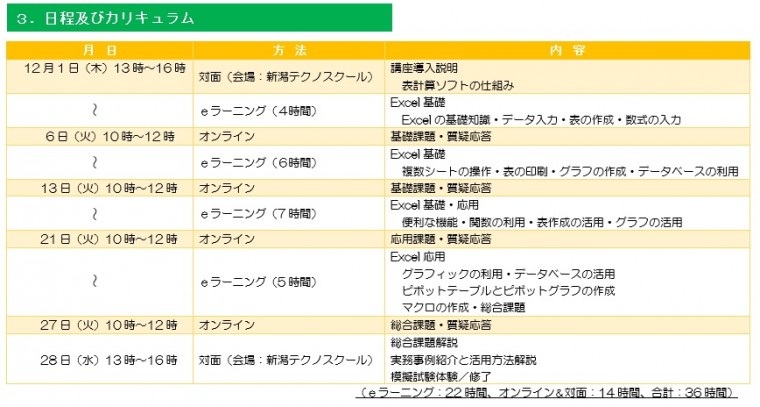

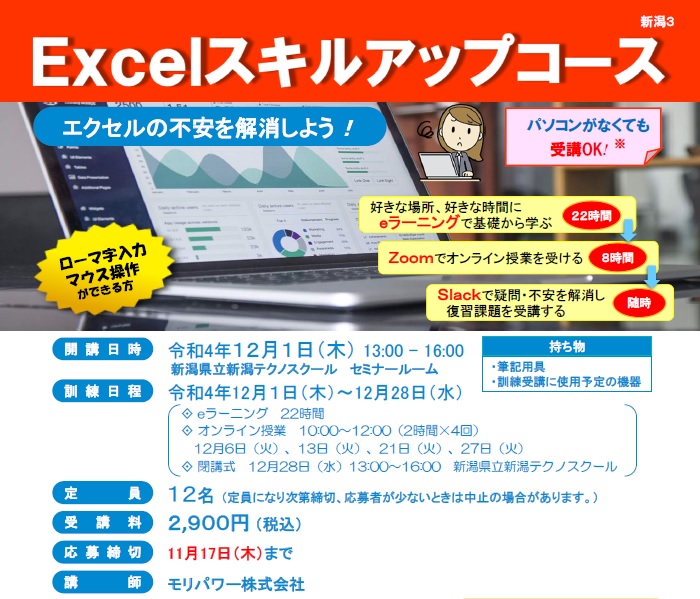

12月1日(木)開講の、Excelスキルアップコース新潟3の受講生を募集しています。

約1か月間で、インターネットを利用して、好きな場所・好きな時間にeラーニングで操作の基本を学び、さらにオンライン授業を受講し、Excelの基礎・応用の知識を学べるコースです。

開講の日は対面授業でeラーニングやオンライン授業の受け方など詳しく指導します。

ローマ字入力、マウス操作など簡単なパソコンの操作ができる方なら誰でも受講可能です。

Excelの基本操作を学びたい方やスキルアップを希望する方にお勧めのコースです。

色々な操作の不安や疑問など、いまさら恥ずかしくて聞けないことのすべてを解消してみませんか!

◆お申込みはこちらから◆

●募集リーフレットはこちらから●

約1か月間で、インターネットを利用して、好きな場所・好きな時間にeラーニングで操作の基本を学び、さらにオンライン授業を受講し、Excelの基礎・応用の知識を学べるコースです。

開講の日は対面授業でeラーニングやオンライン授業の受け方など詳しく指導します。

ローマ字入力、マウス操作など簡単なパソコンの操作ができる方なら誰でも受講可能です。

Excelの基本操作を学びたい方やスキルアップを希望する方にお勧めのコースです。

色々な操作の不安や疑問など、いまさら恥ずかしくて聞けないことのすべてを解消してみませんか!

◆お申込みはこちらから◆

●募集リーフレットはこちらから●

カテゴリ:イベント

ホームページ制作コース新潟1終了しました。

2022.11.02

9月29日開講のホームページ制作コース新潟1が終了しました。

約1か月間、eラーニングやオンライン授業を中心にホームページ制作の基礎知識を学ぶ訓練コースです。

10月26日は、最後の対面授業でSNSの利用方法などを学び、色々なことにチャレンジしてみたくなるような内容でした。

次回、ホームページ制作コースは令和5年2月16日からの開講予定です。

興味をお持ちの方はぜひ受講してみてください。

約1か月間、eラーニングやオンライン授業を中心にホームページ制作の基礎知識を学ぶ訓練コースです。

10月26日は、最後の対面授業でSNSの利用方法などを学び、色々なことにチャレンジしてみたくなるような内容でした。

次回、ホームページ制作コースは令和5年2月16日からの開講予定です。

興味をお持ちの方はぜひ受講してみてください。

カテゴリ:イベント

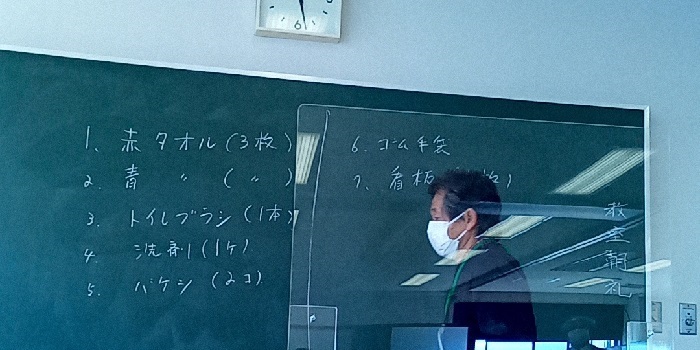

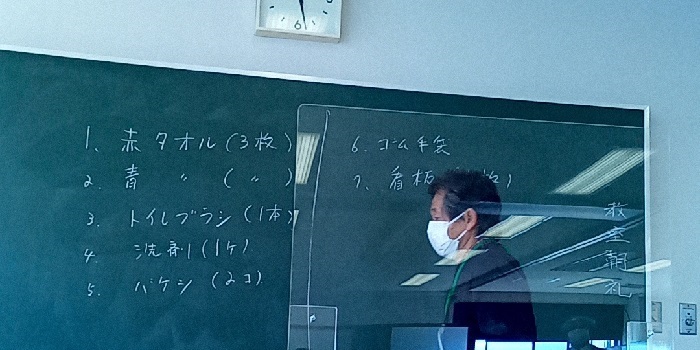

総合実務科 環境整備訓練

2022.11.02

総合実務科では毎週月曜日にビルクリーニング技能士の先生を講師として招き、清掃訓練を行っています。

10月31日(月)の訓練では、初めに教室で講義を受け、トイレ清掃へ行くための必要物品を先生と確認をしました。

物品は総合実務科教室の隣にある材料庫で準備します。材料庫を整理し、きれいに使うことも訓練の1つです。

トイレ清掃はトイレットペーパーの三角折から、洋式トイレ、和式トイレ、男性用小便器、手洗い場等、様々な形状があります。汚染部分と清潔部分を意識し、どうしたら効率よく清掃できるのかを今回の訓練で学びました。

10月31日(月)の訓練では、初めに教室で講義を受け、トイレ清掃へ行くための必要物品を先生と確認をしました。

物品は総合実務科教室の隣にある材料庫で準備します。材料庫を整理し、きれいに使うことも訓練の1つです。

トイレ清掃はトイレットペーパーの三角折から、洋式トイレ、和式トイレ、男性用小便器、手洗い場等、様々な形状があります。汚染部分と清潔部分を意識し、どうしたら効率よく清掃できるのかを今回の訓練で学びました。

カテゴリ:総合実務科

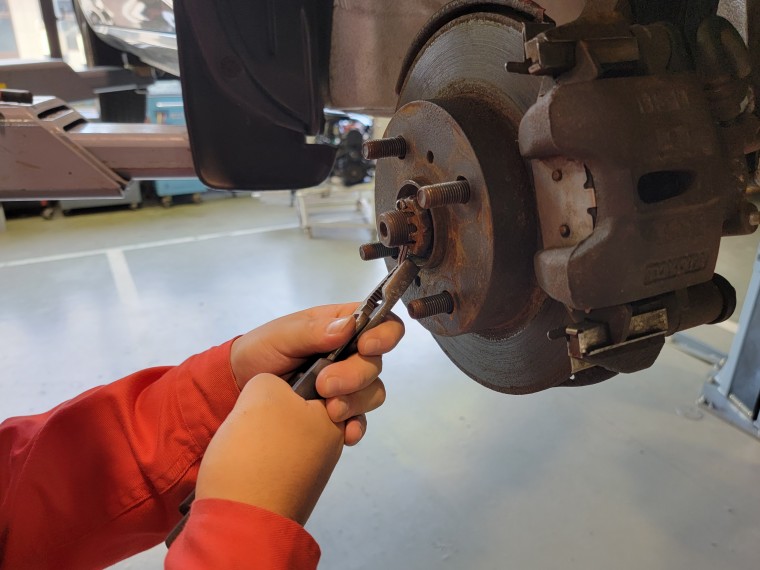

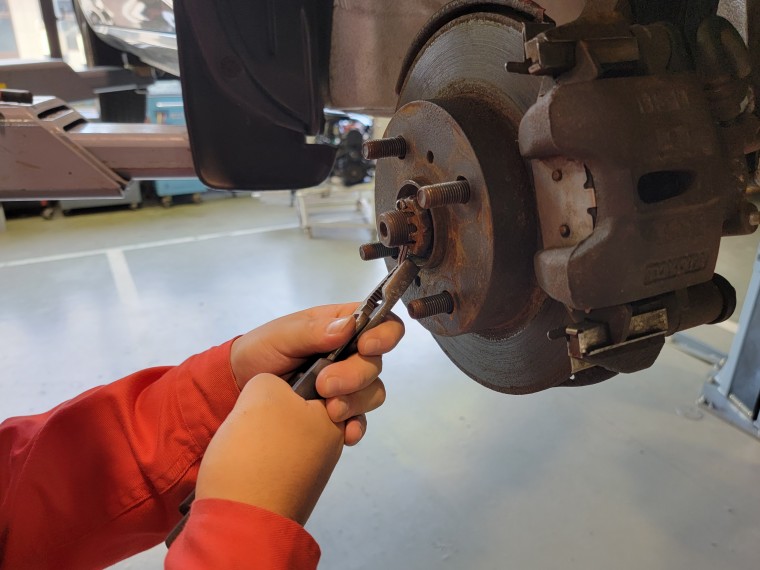

自動車整備科1年 ドライブシャフト実習

2022.11.02

自動車整備科1年生は、オルタネータ実習を終えて新しい実習(ドライブシャフト)に入りました。

ドライブシャフト:トランスミッション(変速機)からタイヤに動力を伝える軸

まず、ドライブシャフトを整備するための前段階として「割りピン」の脱着練習です。

この作業は簡単に見えてとても重要な工程になります。

役割としてはナットの緩み防止が主となりますが、この割りピンの取り付け後、ピンにガタツキがあると走行時の異音に繋がります。

よって、ガタツキが出ないように上手に取り付ける必要があるのです。

まだ始めたばかりで苦戦していますが、頑張って技術を身につけましょう。

ドライブシャフト:トランスミッション(変速機)からタイヤに動力を伝える軸

まず、ドライブシャフトを整備するための前段階として「割りピン」の脱着練習です。

この作業は簡単に見えてとても重要な工程になります。

役割としてはナットの緩み防止が主となりますが、この割りピンの取り付け後、ピンにガタツキがあると走行時の異音に繋がります。

よって、ガタツキが出ないように上手に取り付ける必要があるのです。

まだ始めたばかりで苦戦していますが、頑張って技術を身につけましょう。

カテゴリ:自動車整備科1年

ビル設備管理科 実習色々

2022.11.01

今日はスケールとノギスで色々な物の長さを測りました(写真は機械加工部品の外径を測っている所です)

ノギスはJIS規格対応と非対応のものがあり、前者は7千円程度、後者は2千円程度で買えるそうですが、ネットを見るたら十数万円のノギスが沢山販売されていました。

…ピンキリですね。

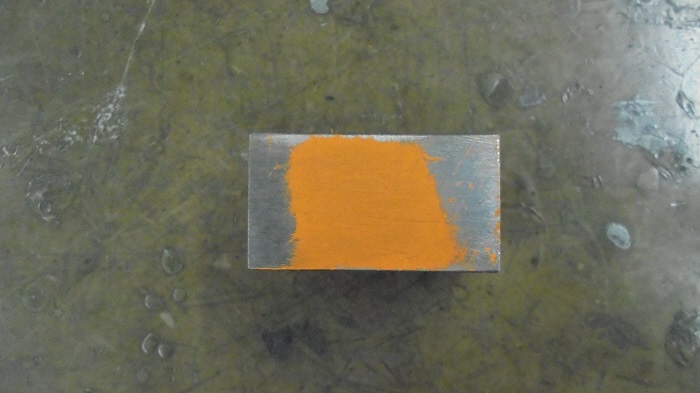

ヤスリの授業です。

加工材料の錆防止の為に施されている黒皮をとり、表面を平らにします。

研磨された表面の平滑の確認のために、新明丹とオイルを定盤に塗り8割程度付いたらOKだそうです。

中々職人さんのように綺麗にいきませんでした。

金ノコにて白ガス管の切断をしました。

中々真っすぐ切るのが難しく大変でした。

ノギスはJIS規格対応と非対応のものがあり、前者は7千円程度、後者は2千円程度で買えるそうですが、ネットを見るたら十数万円のノギスが沢山販売されていました。

…ピンキリですね。

ヤスリの授業です。

加工材料の錆防止の為に施されている黒皮をとり、表面を平らにします。

研磨された表面の平滑の確認のために、新明丹とオイルを定盤に塗り8割程度付いたらOKだそうです。

中々職人さんのように綺麗にいきませんでした。

金ノコにて白ガス管の切断をしました。

中々真っすぐ切るのが難しく大変でした。

カテゴリ:ビル設備管理科