上越テクノスクール > ブログ

上越テクノスクールブログ

ブログメニュー

カテゴリ

- お知らせ(0)

- イベント(9)

- ワークトライアル(2)

- 訓練科(2)

- ビジネススタッフ科(21)

- メカトロニクス科(5)

- 自動車整備科(17)

- 能力開発支援課

- 在職者訓練(0)

- 公共職業訓練(0)

- 木造建築科(19)

- 溶接科(1)

- 電気設備工事コース(7)

月別

- 2025年8月(3)

- 2025年7月(4)

- 2025年6月(5)

- 2025年5月(9)

- 2025年4月(4)

- 2025年3月(2)

- 2025年1月(1)

- 2024年12月(1)

- 2024年11月(1)

- 2024年10月(2)

- 2024年8月(1)

- 2024年7月(3)

- 2024年6月(1)

- 2024年5月(1)

- 2024年2月(2)

- 2024年1月(1)

- 2023年12月(5)

- 2023年11月(7)

- 2023年10月(5)

- 2023年9月(1)

- 2023年6月(3)

- 2023年5月(1)

- 2023年4月(1)

- 2023年2月(1)

- 2023年1月(1)

- 2022年12月(8)

- 2022年11月(6)

- 2022年10月(9)

- 2022年9月(3)

令和7年度 消防避難訓練

2025.06.09

6月6日 避難訓練を実施しました。

自動車整備科の実習室から火災が発生したと想定して避難をしました。

上越消防署の方から、「いつ火災が起こってもおかしくないという想像力の重要性」について講話いただきました。

校長先生からは「避難の速さ」「点呼の重要性」「延焼防止措置」の講話をいただき、その重要性を改めて認識しました。

避難訓練に加えて、水消火器と消火栓の取り扱いを訓練生に体験してもらいました。

更に、もしもの時に慌てずに避難できるよう、実際に防火扉の通過体験も行いました。

今回の避難訓練で学んだことを日ごろから意識し、安全な訓練環境を保つように努めていきたいと思います。

自動車整備科の実習室から火災が発生したと想定して避難をしました。

上越消防署の方から、「いつ火災が起こってもおかしくないという想像力の重要性」について講話いただきました。

校長先生からは「避難の速さ」「点呼の重要性」「延焼防止措置」の講話をいただき、その重要性を改めて認識しました。

避難訓練に加えて、水消火器と消火栓の取り扱いを訓練生に体験してもらいました。

更に、もしもの時に慌てずに避難できるよう、実際に防火扉の通過体験も行いました。

今回の避難訓練で学んだことを日ごろから意識し、安全な訓練環境を保つように努めていきたいと思います。

カテゴリ:イベント

~規矩術 現寸図作成と木ごしらえ~

2025.06.06

こんにちは、木造建築科です。

今週から規矩術(きくじゅつ)を使った隅木の山勾配の課題に入りました。

そもそも規矩術とは、さしがねや定規、コンパスなどを用いて、建築物の構成や構造部分の形状を立体幾何学的に求め、部材の上に割り付け、作図する方法をいいます。

今回はある屋根の形を想定した課題を行っていきます。

まず初めに現寸図の作図です。

隅木と呼ばれる寄棟屋根や方形屋根など勾配の向きが直交あるいは任意の角度で交差する二つの屋根面の稜線を支える下り棟の部材の展開図を作図していきます。

現寸図の作図が終わると各部材の木ごしらえ(鉋を使って木材の表面を整えたり、寸法を調整する工程のこと)に入ります。

ここでは「けびき」と呼ばれる道具を使って木材に線を引き、その線に合わせて鉋で寸法通りになるように木材を加工していきます。

木ごしらえが終わると次は墨つけ作業ですが、今週はここまで!

また次回紹介したいと思います。

今週から規矩術(きくじゅつ)を使った隅木の山勾配の課題に入りました。

そもそも規矩術とは、さしがねや定規、コンパスなどを用いて、建築物の構成や構造部分の形状を立体幾何学的に求め、部材の上に割り付け、作図する方法をいいます。

今回はある屋根の形を想定した課題を行っていきます。

まず初めに現寸図の作図です。

隅木と呼ばれる寄棟屋根や方形屋根など勾配の向きが直交あるいは任意の角度で交差する二つの屋根面の稜線を支える下り棟の部材の展開図を作図していきます。

現寸図の作図が終わると各部材の木ごしらえ(鉋を使って木材の表面を整えたり、寸法を調整する工程のこと)に入ります。

ここでは「けびき」と呼ばれる道具を使って木材に線を引き、その線に合わせて鉋で寸法通りになるように木材を加工していきます。

木ごしらえが終わると次は墨つけ作業ですが、今週はここまで!

また次回紹介したいと思います。

カテゴリ:木造建築科

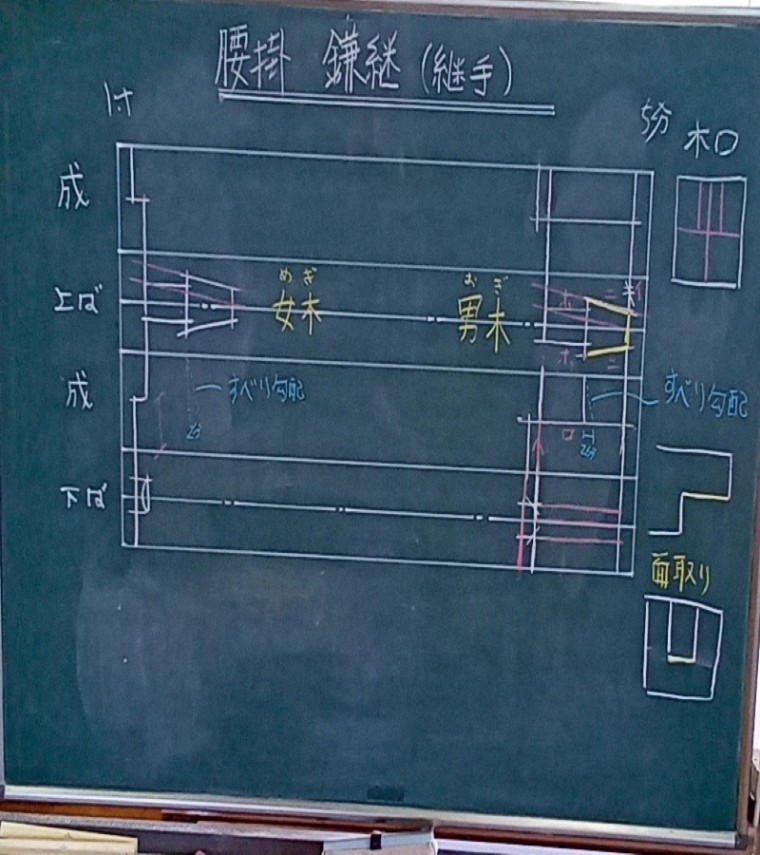

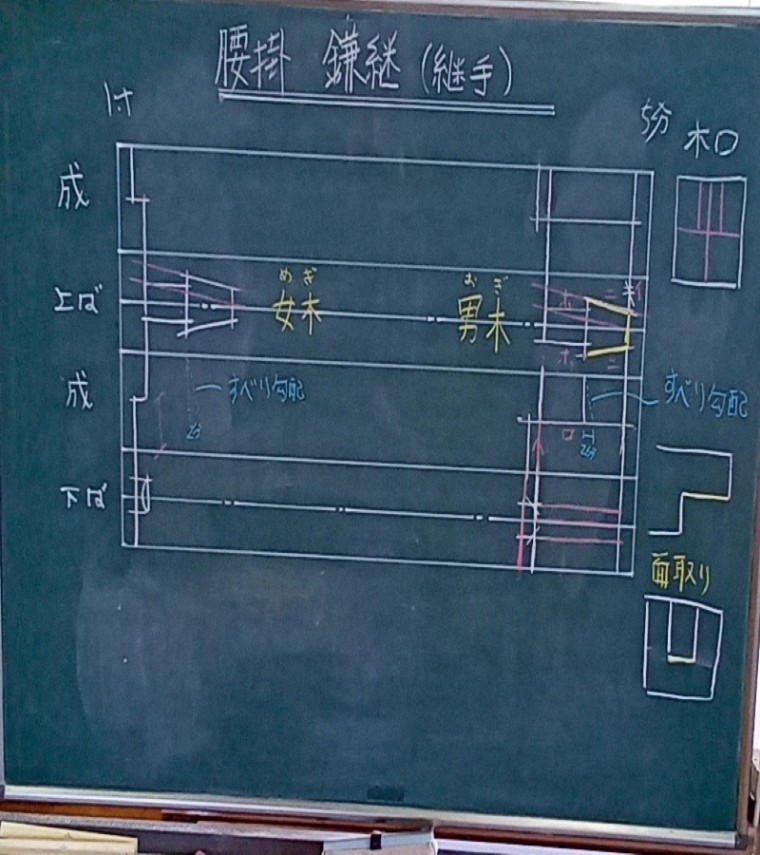

~腰掛けかま継ぎ(下端目違い付)~

2025.05.30

こんにちは、木造建築科です。

今週は継手の一つである「腰掛けかま継ぎ」(下端目違い付)の加工及び接合を行いました。

前回と同じ形に見えますが、下端に少し出っ張りがありより複雑な継手の加工方法です。

今回は生徒一人一人で考えながら墨付けし加工してみました。

前回と同じ継手に近いですが、少し隙間が空いてしまい中々きれいに加工することができず苦労しました。

繰り返し練習し、今後も技能習得していきたいと思います。

今週は継手の一つである「腰掛けかま継ぎ」(下端目違い付)の加工及び接合を行いました。

前回と同じ形に見えますが、下端に少し出っ張りがありより複雑な継手の加工方法です。

今回は生徒一人一人で考えながら墨付けし加工してみました。

前回と同じ継手に近いですが、少し隙間が空いてしまい中々きれいに加工することができず苦労しました。

繰り返し練習し、今後も技能習得していきたいと思います。

カテゴリ:木造建築科

メカトロニクス科 訓練の様子

2025.05.30

メカトロニクス科は新年度を迎えてから2か月が経過しました!

1年生は現在、ヤスリによる金属加工の訓練を行っています!

やすりを使い、自分の手で金属を削る感覚を養うことが目的です。

凹凸の少ない、限りなく平面に近い面に仕上げることを目標として練習に励んでいます!

削った面は、オレンジ色の顔料を使い、平面ができているか確認を行います。

定盤と呼ばれる平面台に顔料を塗布し、削った材料の面を軽く擦りつけます。

面の高い部分に光明丹が付くので、その部分を削り平面に近づけていきます。

左が加工前で、右が加工後です。

面の高い部分が削れることで平面に近づき、オレンジ色が増えていますね!

5月24日(土)のオープンキャンパスでは、1.2年生で協力しながら運営しました♪

参加者の皆さんがメカトロニクス科の体験を楽しんでもらえるよう、みんなで案を出し合い頑張って準備しました!

これからもチーム一丸で、資格取得や就職活動も頑張っていきます♪

自動車整備科 訓練の様子

2025.05.23

自動車整備科は新年度を迎えてから2か月が経過しました。

1年生も最初は緊張のせいか、いろいろぎこちないところもありましたが、現在はクラス全員仲良く過ごしています。

訓練について、二年生は実習車を使用した実習にシフトしています。

現在までに行った訓練として、アライメント実習、車体電装実習などです。

アライメント実習では、車体を真っ直ぐ走らせる原理などについて学び、車体電装実習では実習車に電気的不具合を作成し、回路図を見ながら故障原因を探します。

まだまだ多くの実習がありますが、一つずつクリアしていきましょう。

それとは別に今月は嬉しいイベントがありました。

それは、太平興業株式会社様から実習車(トラック)を寄贈いただけたことです。この車両を有効活用し、訓練に活かしてまいります。

1年生も最初は緊張のせいか、いろいろぎこちないところもありましたが、現在はクラス全員仲良く過ごしています。

訓練について、二年生は実習車を使用した実習にシフトしています。

現在までに行った訓練として、アライメント実習、車体電装実習などです。

アライメント実習では、車体を真っ直ぐ走らせる原理などについて学び、車体電装実習では実習車に電気的不具合を作成し、回路図を見ながら故障原因を探します。

まだまだ多くの実習がありますが、一つずつクリアしていきましょう。

それとは別に今月は嬉しいイベントがありました。

それは、太平興業株式会社様から実習車(トラック)を寄贈いただけたことです。この車両を有効活用し、訓練に活かしてまいります。

カテゴリ:自動車整備科