新潟テクノスクール > ブログ

新潟テクノスクールブログ

カテゴリ:自動車整備科2年

ブログメニュー

カテゴリ

- お知らせ(2)

- イベント(30)

- 訓練科

- 精密機械加工科1年(59)

- 精密機械加工科2年(56)

- 電気システム科1年(91)

- 電気システム科2年(107)

- 自動車整備科1年(52)

- 自動車整備科2年(62)

- 総合実務科(118)

- 溶接科(18)

- ビル設備管理科(117)

- 土木・建設基礎コース(2)

- メカニカルベーシックコース(20)

- 個人開業基本コース(2)

- 委託訓練(離職者・障害者)(0)

- NC機械科(0)

月別

- 2024年4月(11)

- 2024年3月(11)

- 2024年2月(14)

- 2024年1月(17)

- 2023年12月(21)

- 2023年11月(19)

- 2023年10月(15)

- 2023年9月(15)

- 2023年8月(14)

- 2023年7月(18)

- 2023年6月(21)

- 2023年5月(20)

- 2023年4月(14)

- 2023年3月(11)

- 2023年2月(17)

- 2023年1月(17)

- 2022年12月(25)

- 2022年11月(24)

- 2022年10月(24)

- 2022年9月(19)

- 2022年8月(21)

- 2022年7月(30)

- 2022年6月(34)

- 2022年5月(31)

- 2022年4月(27)

- 2022年3月(11)

- 2022年2月(15)

- 2022年1月(28)

- 2021年12月(36)

- 2021年11月(27)

- 2021年10月(32)

- 2021年9月(24)

- 2021年8月(13)

- 2021年7月(19)

- 2021年6月(28)

- 2021年5月(22)

- 2021年4月(1)

自動車整備科2年生 車体電装実習

2023.06.17

自動車整備科二年生は、今までで一番頭を使う実習に突入しました。

この実習は、自動車の電気回路を読み解くことが必要になります。また、正常な回路に対して、不具合が発生した場合に、どこに異常があるのか解明し、説明できなければなりません。

不具合現象:ヘッドライトの片側が暗い

回路図を見ながら不具合箇所を検証しています。

班員同士で意見を出し合いながら、不具合箇所を探しています。

これが理解できるようになれば、電気が楽しくなってきますので、頑張って乗り気ましょうb

この実習は、自動車の電気回路を読み解くことが必要になります。また、正常な回路に対して、不具合が発生した場合に、どこに異常があるのか解明し、説明できなければなりません。

不具合現象:ヘッドライトの片側が暗い

回路図を見ながら不具合箇所を検証しています。

班員同士で意見を出し合いながら、不具合箇所を探しています。

これが理解できるようになれば、電気が楽しくなってきますので、頑張って乗り気ましょうb

カテゴリ:自動車整備科2年

自動車整備科2年生 環境整備実施

2023.05.31

今週の6月3日(土)にオープンキャンパスが開催されます。

それに合わせて、自動車整備科2年生は環境整備を行いました。

2年生の担当区域は新潟テクノスクールの正面玄関前なので、お客様が一番目にする場所です。

よって、念入りに草刈り等を行いました。

自動車整備科2年生の皆さん、環境整備に協力いただきありがとうございました。

それに合わせて、自動車整備科2年生は環境整備を行いました。

2年生の担当区域は新潟テクノスクールの正面玄関前なので、お客様が一番目にする場所です。

よって、念入りに草刈り等を行いました。

自動車整備科2年生の皆さん、環境整備に協力いただきありがとうございました。

カテゴリ:自動車整備科2年

スズキ株式会社様より教材用エンジンを寄贈いただきました!

2023.05.27

スズキ株式会社(スズキ自販新潟)様、この度は貴重なエンジンを寄贈いただき、ありがとうございました。

このエンジンを使用し、今後の実習に活用したいと思います。

カテゴリ:自動車整備科2年

自動車整備科 実習体験(出雲崎高校様)

2023.05.19

5月19日(金)、新潟県立出雲崎高校様より9名が施設見学に来られました。

自動車整備科の実習体験を希望されていたこともあり、今回は2年生が現在行っている「車体電装実習」の体験を行ってもらいました。

本日は楽しんでいただけたでしょうか(^^)

来月からオープンキャンパス(実習体験あり)もスタートします。

オープンキャンパスでは本日と違った体験実習ができるので、是非ご参加ください!

自動車整備科の実習体験を希望されていたこともあり、今回は2年生が現在行っている「車体電装実習」の体験を行ってもらいました。

本日は楽しんでいただけたでしょうか(^^)

来月からオープンキャンパス(実習体験あり)もスタートします。

オープンキャンパスでは本日と違った体験実習ができるので、是非ご参加ください!

カテゴリ:自動車整備科2年

自動車整備科2年生 アライメント実習

2023.05.06

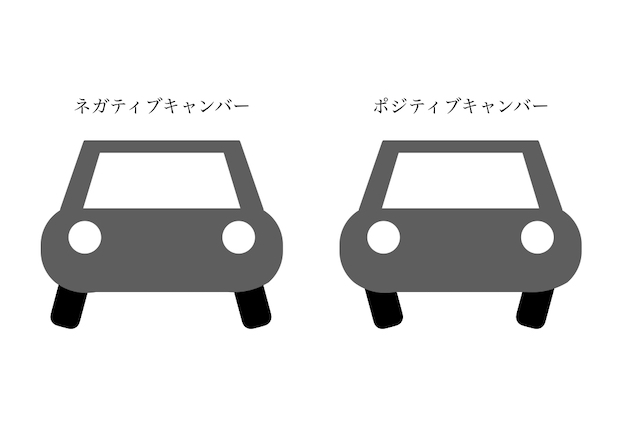

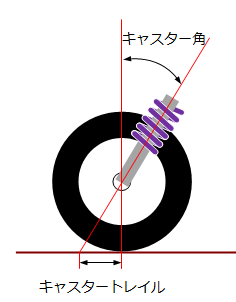

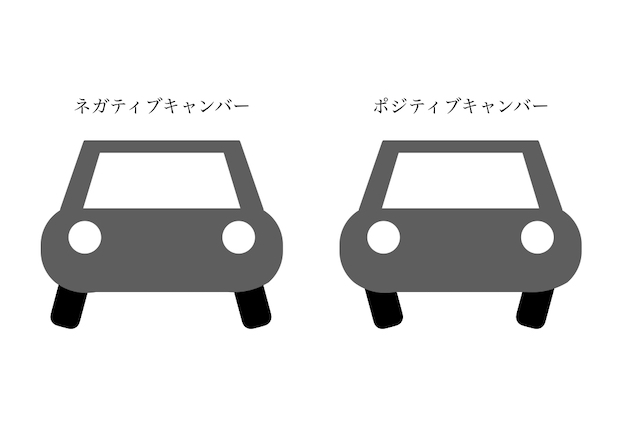

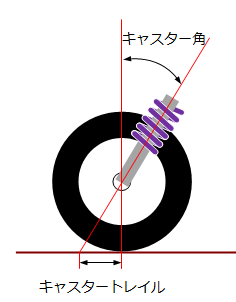

自動車整備科2年生はホイールアライメント実習をしています。

ホイールアライメントは自動車が真っすぐ走行するのに欠かせない整備です。

事故や足回りを変更した際に整備が必要で、この実習を楽しみにしていた訓練生もいました。

上写真は車体のキャンバー、キャスターを測定しているものになります。

キャンバー

キャスター

ホイールアライメントは自動車が真っすぐ走行するのに欠かせない整備です。

事故や足回りを変更した際に整備が必要で、この実習を楽しみにしていた訓練生もいました。

上写真は車体のキャンバー、キャスターを測定しているものになります。

キャンバー

キャスター

カテゴリ:自動車整備科2年