魚沼テクノスクール > ブログ

魚沼テクノスクールブログ

ブログメニュー

カテゴリ

- オープンキャンパス(16)

- 進路説明会(0)

- お知らせ(0)

- 電気施設科(84)

- 施設内訓練(43)

- イベント(95)

- 木造建築科(25)

- エクステリア左官科(87)

- 技能五輪(1)

- 委託訓練(84)

- 建築施工科(47)

月別

- 2024年4月(5)

- 2024年3月(14)

- 2024年2月(7)

- 2024年1月(6)

- 2023年12月(15)

- 2023年11月(16)

- 2023年10月(15)

- 2023年9月(14)

- 2023年8月(11)

- 2023年7月(22)

- 2023年6月(20)

- 2023年5月(16)

- 2023年4月(12)

- 2023年3月(9)

- 2023年2月(9)

- 2023年1月(12)

- 2022年12月(18)

- 2022年11月(14)

- 2022年10月(16)

- 2022年9月(14)

- 2022年8月(9)

- 2022年7月(14)

- 2022年6月(15)

- 2022年5月(10)

- 2022年4月(8)

- 2022年3月(14)

- 2022年2月(10)

- 2022年1月(12)

- 2021年12月(16)

- 2021年11月(17)

- 2021年10月(17)

- 2021年9月(23)

- 2021年8月(9)

- 2021年7月(16)

- 2021年6月(14)

- 2021年5月(16)

- 2021年4月(4)

the・左官 No5.擬木製作

2022.05.13

こんにちは、エクステリア左官科です。

今週は擬木の作成に取り組みました。

擬木の形をいきなり作るのは難しいのでまずは下地から慎重に作りました。

下地作成後、実際に擬木のデザインを知るために擬木作品がおいてある場所を見に行きました。

河川敷の近くでもあり、風が気持ちよくいい休憩にもなりました。

そしていよいよ擬木作成です!

擬木のデザインを実際の木に似せるのが難しく大変でしたが、皆集中して取り組んでいました。

年輪の表面部分の厚みが…

次の課題が見つかったので繰り返し練習してきれいにしていきたいです。

今週は擬木の作成に取り組みました。

擬木の形をいきなり作るのは難しいのでまずは下地から慎重に作りました。

下地作成後、実際に擬木のデザインを知るために擬木作品がおいてある場所を見に行きました。

河川敷の近くでもあり、風が気持ちよくいい休憩にもなりました。

そしていよいよ擬木作成です!

擬木のデザインを実際の木に似せるのが難しく大変でしたが、皆集中して取り組んでいました。

年輪の表面部分の厚みが…

次の課題が見つかったので繰り返し練習してきれいにしていきたいです。

カテゴリ:エクステリア左官科

オープンキャンパス(5月7日)を開催しました!

2022.05.07

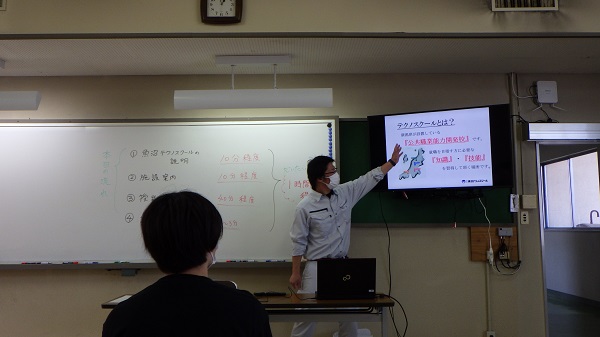

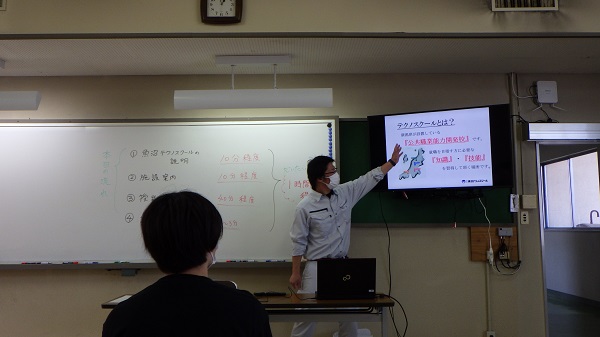

5月7日(土)、魚沼テクノスクールでオープンキャンパスが開催されました。

今回のオープンキャンパスは木造建築科だけの体験説明会になります!

「木造建築科」の説明のあと、住宅組立体験をしてもらいました。

【全体説明】

【実習場見学】

【体験授業】

ご参加いただきありがとうございました!

次回、6月4日(土)スーパーオープンキャンパスを開催します!

魚沼テクノスクールにご興味のある方、ぜひご参加下さい!!

今回のオープンキャンパスは木造建築科だけの体験説明会になります!

「木造建築科」の説明のあと、住宅組立体験をしてもらいました。

【全体説明】

【実習場見学】

【体験授業】

ご参加いただきありがとうございました!

次回、6月4日(土)スーパーオープンキャンパスを開催します!

魚沼テクノスクールにご興味のある方、ぜひご参加下さい!!

カテゴリ:オープンキャンパス

the・左官 No4.壁塗り仕上げ作業

2022.05.06

GW、皆さん楽しんでいますか!

こんにちは、エクステリア左官科です。

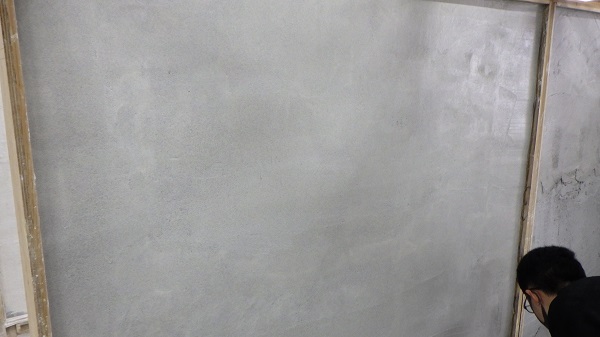

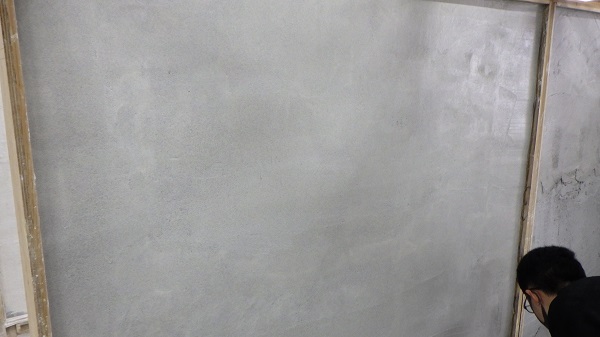

今週は月曜と金曜の二日間の授業を紹介します。

内容は四隅のちり塗りを行い、実際に壁を2回に分けながら塗って仕上げてみました。

四隅のちり塗りは繰り返し練習したのでちり幅に合わせて塗れるようになってきました。

そして初めての中塗り作業…

1回目はこすり塗りと薄く塗りつけ、その後2回目として中塗りを行って仕上げていきます。

こすり塗りはうまくできましたが、中塗り作業では腕が痺れてきて力が入らなくなってきました。

鏝(こて)を動かしてみると段差があったり、表面がまだきれいに仕上がらなかったりとまだまだ練習が必要だと実感しました。

これからも繰り返し頑張っていきたいと思います。

こんにちは、エクステリア左官科です。

今週は月曜と金曜の二日間の授業を紹介します。

内容は四隅のちり塗りを行い、実際に壁を2回に分けながら塗って仕上げてみました。

四隅のちり塗りは繰り返し練習したのでちり幅に合わせて塗れるようになってきました。

そして初めての中塗り作業…

1回目はこすり塗りと薄く塗りつけ、その後2回目として中塗りを行って仕上げていきます。

こすり塗りはうまくできましたが、中塗り作業では腕が痺れてきて力が入らなくなってきました。

鏝(こて)を動かしてみると段差があったり、表面がまだきれいに仕上がらなかったりとまだまだ練習が必要だと実感しました。

これからも繰り返し頑張っていきたいと思います。

カテゴリ:エクステリア左官科

the・左官 No3.ちり塗り作業

2022.04.28

こんにちは、エクステリア左官科です。

今週はちり塗り作業をしました。

入校して大分経ち、道具の使い方にもなれてきました。

鏝の剣先(けんさき)や鏝尻(こてじり)を使いながらちり塗りをしました。

これからたくさん練習して技術を身につけていきます!

今週はちり塗り作業をしました。

入校して大分経ち、道具の使い方にもなれてきました。

鏝の剣先(けんさき)や鏝尻(こてじり)を使いながらちり塗りをしました。

これからたくさん練習して技術を身につけていきます!

カテゴリ:エクステリア左官科

目指せ!電気工事士

2022.04.26

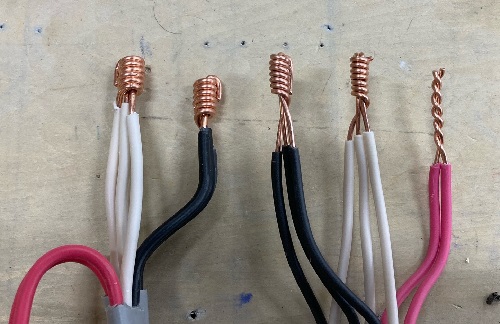

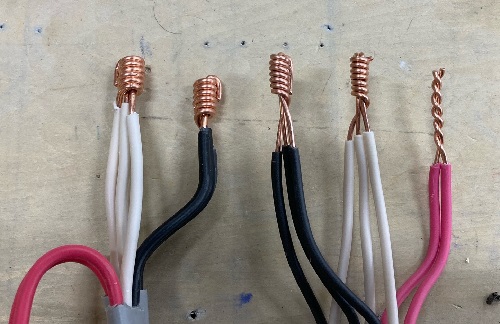

4月14日初めての実習場。

まずは電気工事に必要な工具をそろえ、腰道具をきちんと身に着けます。

よく使う工具はすぐに取り出せるよう、聞き手側のわきに来るようセットしました。

みんな、立派な電気工事士の姿になりました。

そして、実習を開始して5日目の作品!

初めてナイフで電線をむいて、銅の心線をきれいに出します。

電気抵抗を少なくするようしっかりと巻いて密着させて結線(=線を結び付ける)。

◎たいへんよくできました

まずは電気工事に必要な工具をそろえ、腰道具をきちんと身に着けます。

よく使う工具はすぐに取り出せるよう、聞き手側のわきに来るようセットしました。

みんな、立派な電気工事士の姿になりました。

そして、実習を開始して5日目の作品!

初めてナイフで電線をむいて、銅の心線をきれいに出します。

電気抵抗を少なくするようしっかりと巻いて密着させて結線(=線を結び付ける)。

◎たいへんよくできました

カテゴリ:電気施設科