新潟テクノスクール > ブログ

新潟テクノスクールブログ

カテゴリ:自動車整備科2年

ブログメニュー

カテゴリ

- お知らせ(2)

- イベント(30)

- 訓練科

- 精密機械加工科1年(59)

- 精密機械加工科2年(57)

- 電気システム科1年(91)

- 電気システム科2年(103)

- 自動車整備科1年(52)

- 自動車整備科2年(62)

- 総合実務科(118)

- 溶接科(18)

- ビル設備管理科(118)

- 土木・建設基礎コース(2)

- メカニカルベーシックコース(20)

- 個人開業基本コース(2)

- 委託訓練(離職者・障害者)(0)

- NC機械科(0)

月別

- 2024年4月(7)

- 2024年3月(11)

- 2024年2月(14)

- 2024年1月(17)

- 2023年12月(21)

- 2023年11月(19)

- 2023年10月(15)

- 2023年9月(15)

- 2023年8月(14)

- 2023年7月(18)

- 2023年6月(21)

- 2023年5月(20)

- 2023年4月(14)

- 2023年3月(11)

- 2023年2月(17)

- 2023年1月(17)

- 2022年12月(25)

- 2022年11月(24)

- 2022年10月(24)

- 2022年9月(19)

- 2022年8月(21)

- 2022年7月(30)

- 2022年6月(34)

- 2022年5月(31)

- 2022年4月(27)

- 2022年3月(11)

- 2022年2月(15)

- 2022年1月(28)

- 2021年12月(36)

- 2021年11月(27)

- 2021年10月(32)

- 2021年9月(24)

- 2021年8月(13)

- 2021年7月(19)

- 2021年6月(28)

- 2021年5月(23)

- 2021年4月(3)

自動車整備科2年生 エンジン実習③

2023.08.05

エンジンを実習車から降ろすために多くの部品を外し、ついにその工程に入りました。

基本的な方法として、エンジンを吊るしながら車体と分離させ、ゆっくりエンジンを下に降ろしていきます。

ケーブルなどが引っかからない様に慎重に作業していきました。

結果、すべての班が無事エンジンを降ろすことに成功しました。

訓練生の皆さん、取り敢えずひと段落ですね。

お疲れ様でした。

基本的な方法として、エンジンを吊るしながら車体と分離させ、ゆっくりエンジンを下に降ろしていきます。

ケーブルなどが引っかからない様に慎重に作業していきました。

結果、すべての班が無事エンジンを降ろすことに成功しました。

訓練生の皆さん、取り敢えずひと段落ですね。

お疲れ様でした。

カテゴリ:自動車整備科2年

自動車整備科2年生 作業服改良?

2023.07.29

7月に入り、気温がかなり上昇してきました。

作業服は長袖長ズボンのため、何とか涼しくできないかと作業服の改良案を訓練生が考えてくれました。

とても斬新な発想でしたが、安全面などを考慮し却下しました(汗)

ですが、環境改善に向け、意見を出し合うことはとても良いことですので、これからもどんどん新しい案を出していってください。

作業服は長袖長ズボンのため、何とか涼しくできないかと作業服の改良案を訓練生が考えてくれました。

とても斬新な発想でしたが、安全面などを考慮し却下しました(汗)

ですが、環境改善に向け、意見を出し合うことはとても良いことですので、これからもどんどん新しい案を出していってください。

カテゴリ:自動車整備科2年

自動車整備科2年生 エンジン実習②

2023.07.22

前回に続き、エンジン実習となります。

着々と部品を実習車から外しています。

また、車種により補器ベルトの長さが違うのですが、ある車体はとても長く、外すのに苦労していました。

何とか外せたので訓練生も笑顔です。

この調子で頑張りましょう

着々と部品を実習車から外しています。

また、車種により補器ベルトの長さが違うのですが、ある車体はとても長く、外すのに苦労していました。

何とか外せたので訓練生も笑顔です。

この調子で頑張りましょう

カテゴリ:自動車整備科2年

自動車整備科2年生 エンジン実習

2023.07.01

2年生は車体電装実習もクリアし、次の実習であるエンジン実習に突入しました。

2年生の実習では、実車を使用してシリンダーヘッドを取り外し、メンテナンスを行います。

1年生の頃行った実習を振り返りながら、ヘッド脱着までに必要な点検などをしています。

実車を使用しての実習に、皆やる気に満ちています。

楽しみながら学べると良いですね(^^)

2年生の実習では、実車を使用してシリンダーヘッドを取り外し、メンテナンスを行います。

1年生の頃行った実習を振り返りながら、ヘッド脱着までに必要な点検などをしています。

実車を使用しての実習に、皆やる気に満ちています。

楽しみながら学べると良いですね(^^)

カテゴリ:自動車整備科2年

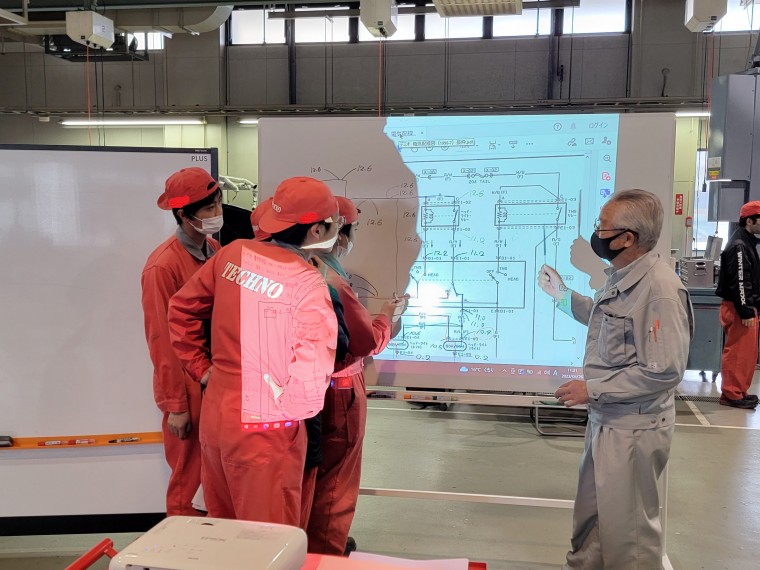

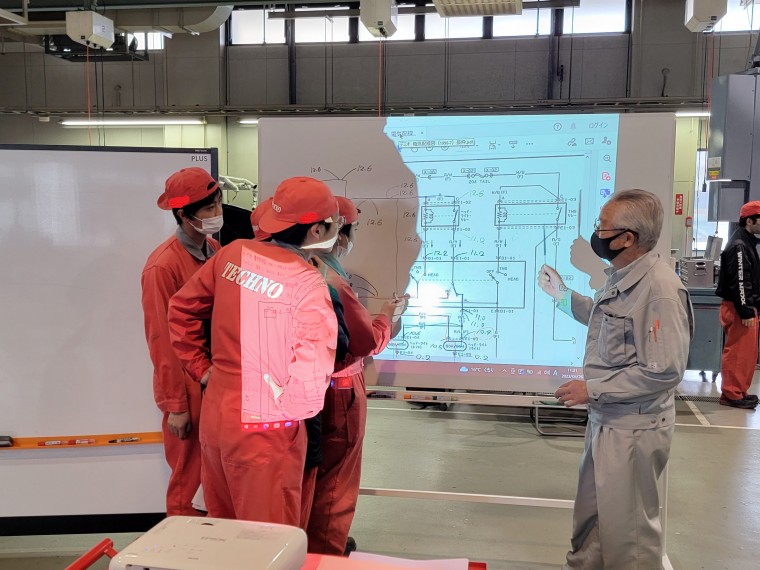

自動車整備科2年生 車体電装実習②

2023.06.24

前回に引き続き車体電装実習になります。

先週の検証から意見がまとまり、先生の前で不具合箇所についてプレゼンテーションを行っています。

先生を前にして、大分緊張しているようですが、これも経験です。

頑張って先生を納得させてください!

先週の検証から意見がまとまり、先生の前で不具合箇所についてプレゼンテーションを行っています。

先生を前にして、大分緊張しているようですが、これも経験です。

頑張って先生を納得させてください!

カテゴリ:自動車整備科2年