新潟テクノスクール > ブログ

新潟テクノスクールブログ

ブログメニュー

カテゴリ

- お知らせ(2)

- イベント(30)

- 訓練科

- 精密機械加工科1年(59)

- 精密機械加工科2年(57)

- 電気システム科1年(92)

- 電気システム科2年(105)

- 自動車整備科1年(53)

- 自動車整備科2年(62)

- 総合実務科(118)

- 溶接科(17)

- ビル設備管理科(118)

- 土木・建設基礎コース(2)

- メカニカルベーシックコース(20)

- 個人開業基本コース(2)

- 委託訓練(離職者・障害者)(0)

- NC機械科(0)

月別

- 2024年4月(6)

- 2024年3月(11)

- 2024年2月(14)

- 2024年1月(17)

- 2023年12月(21)

- 2023年11月(19)

- 2023年10月(15)

- 2023年9月(15)

- 2023年8月(14)

- 2023年7月(18)

- 2023年6月(21)

- 2023年5月(20)

- 2023年4月(14)

- 2023年3月(11)

- 2023年2月(17)

- 2023年1月(17)

- 2022年12月(25)

- 2022年11月(24)

- 2022年10月(24)

- 2022年9月(19)

- 2022年8月(21)

- 2022年7月(30)

- 2022年6月(34)

- 2022年5月(31)

- 2022年4月(27)

- 2022年3月(11)

- 2022年2月(15)

- 2022年1月(28)

- 2021年12月(36)

- 2021年11月(27)

- 2021年10月(32)

- 2021年9月(24)

- 2021年8月(13)

- 2021年7月(19)

- 2021年6月(28)

- 2021年5月(24)

- 2021年4月(7)

配管、水圧テスト及びエアコン取付

2023.09.19

ビル設備管理科です。

実技で5グループに別れ鉄管、塩ビ管、銅管を使った複合配管の課題を制作しました。

なかなか難しく、1回目で上手くいくグループはありませんでした。

こちらのグループは水漏れで苦戦し、3回目で成功しました。

こちらのグループは3回目の挑戦でも破裂、水漏れしてしまいました。

みんな塩ビ管で苦労している様子でした。

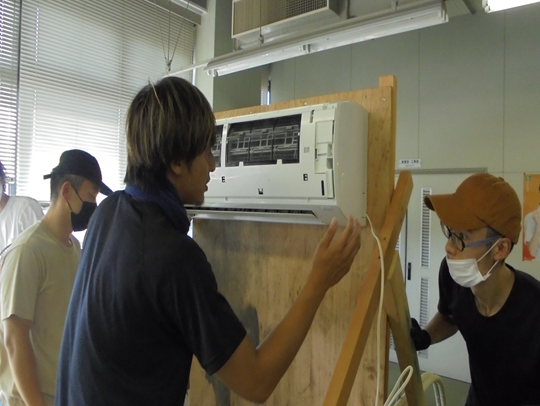

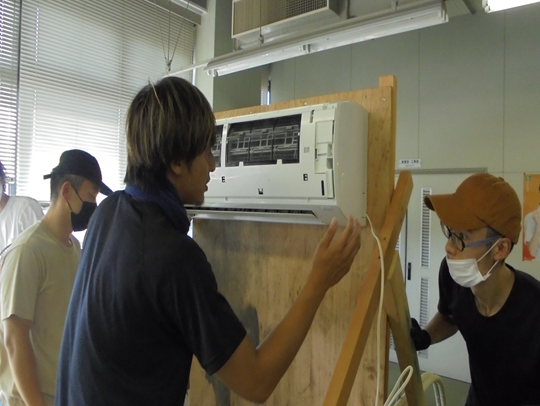

教材用に購入したエアコンを引っ張り出してきて、初めてエアコンの取付に挑戦してみました。

手こずりましたが何とか取付工事完了しました。

実技で5グループに別れ鉄管、塩ビ管、銅管を使った複合配管の課題を制作しました。

なかなか難しく、1回目で上手くいくグループはありませんでした。

こちらのグループは水漏れで苦戦し、3回目で成功しました。

こちらのグループは3回目の挑戦でも破裂、水漏れしてしまいました。

みんな塩ビ管で苦労している様子でした。

教材用に購入したエアコンを引っ張り出してきて、初めてエアコンの取付に挑戦してみました。

手こずりましたが何とか取付工事完了しました。

カテゴリ:ビル設備管理科

電気システム科1年 イベントの準備

2023.09.15

今週の午後の授業は週末開催されるイベントの準備をしています。

電気工事会社の方から教えてもらいながら、

木や金属パイプにイルミネーションを取り付けます。

炎天下の中、作業するのは大変でした…

どんな風に光るのか楽しみです!

電気システム科1年 I

電気工事会社の方から教えてもらいながら、

木や金属パイプにイルミネーションを取り付けます。

炎天下の中、作業するのは大変でした…

どんな風に光るのか楽しみです!

電気システム科1年 I

カテゴリ:電気システム科1年

総合実務科 アビリンピック2023 参加

2023.09.13

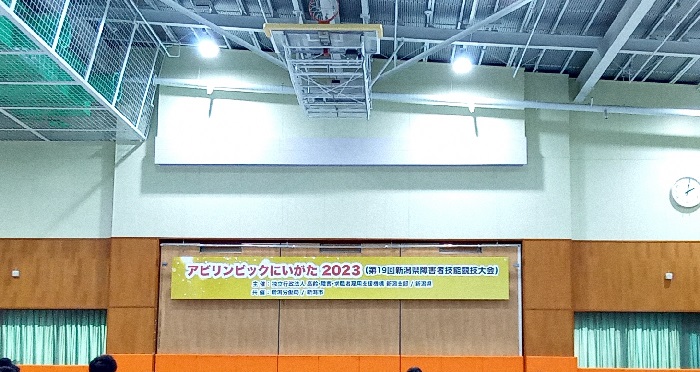

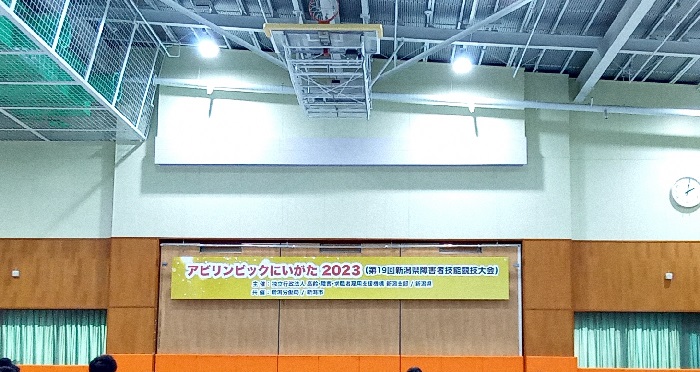

9月9日(土)にアビリンピック2023(第19回新潟県障害者技能競技大会)が行われました。今年のアビリンピックは10種目50名の選手が参加し、総合実務科からはベッドメイキング部門2名、文書作成部門4名の計6名で参加しました。約2か月間訓練や就職活動と並行して、職業能力の向上を目指して、一人ひとり技を磨いてきました。

訓練生は緊張した様子でしたが、熱意と高い技能を持って、真摯に協議に取り組んでいました。

文書作成部門では、銅賞を受賞した訓練生もいました。

入賞した訓練生も、入賞できなかった訓練生も、アビリンピック大会を目標に練習した経験、自分の技能を発揮した経験、緊張感等、沢山の経験、気づきがあったことでしょう。

これからは、この経験を活かし、就職活動へつなげていきたいと思います。

訓練生は緊張した様子でしたが、熱意と高い技能を持って、真摯に協議に取り組んでいました。

文書作成部門では、銅賞を受賞した訓練生もいました。

入賞した訓練生も、入賞できなかった訓練生も、アビリンピック大会を目標に練習した経験、自分の技能を発揮した経験、緊張感等、沢山の経験、気づきがあったことでしょう。

これからは、この経験を活かし、就職活動へつなげていきたいと思います。

カテゴリ:総合実務科

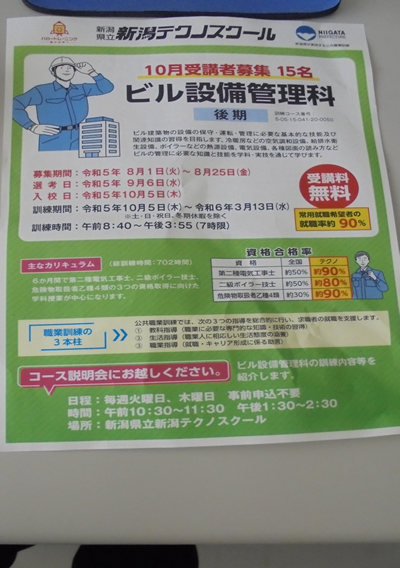

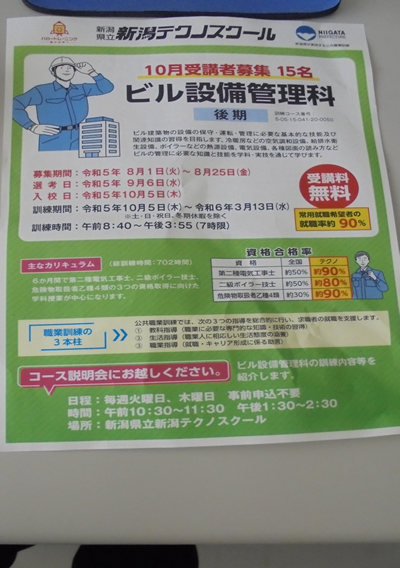

乙四危険物取扱者試験

2023.09.12

ビル設備管理科です。

去る3日(日)乙四危険物取扱者の資格試験が行われました。

会場は様々でした。

試験は予想以上に難しかったです。

6日(水)には「ビル設備管理科 後期の入学試験がありました。

それに伴い我々前期生は休訓、お休みでした。

画面が真っ黒で分かりにくいですが、PCの授業でCADを使いマンションの設計図を描いています。

やったことにのない操作ばかりで苦労しています。

去る3日(日)乙四危険物取扱者の資格試験が行われました。

会場は様々でした。

試験は予想以上に難しかったです。

6日(水)には「ビル設備管理科 後期の入学試験がありました。

それに伴い我々前期生は休訓、お休みでした。

画面が真っ黒で分かりにくいですが、PCの授業でCADを使いマンションの設計図を描いています。

やったことにのない操作ばかりで苦労しています。

カテゴリ:ビル設備管理科

イベント準備も立派な屋外作業(その1)

2023.09.11

今週の電気システム科は、屋外工事実習です。

今週末、敷地を利用してテクノスクールのPRイベント(イルミネーション展示)が行われます。

それに向けて、各訓練科で制作したモニュメントに電飾(LEDライト)を取り付けていくのがこの日の作業で、県の電気工事工業組合にも協力をお願いして訓練生に作業のポイントなどを教授してもらっています。(この日はテクノスクールOBの方が教えてくれていました。)

こちらのモニュメントは、まだ電飾がついていませんが、明日以降の予定です。

下の写真は、昨年度のイベントの様子です。

奥にいる”オオカマキリ”は今年は暑さにまいって?お休みだとか・・・。

気になる方は 今週末の夜、テクノスクールでご確認ください。

今週末、敷地を利用してテクノスクールのPRイベント(イルミネーション展示)が行われます。

それに向けて、各訓練科で制作したモニュメントに電飾(LEDライト)を取り付けていくのがこの日の作業で、県の電気工事工業組合にも協力をお願いして訓練生に作業のポイントなどを教授してもらっています。(この日はテクノスクールOBの方が教えてくれていました。)

こちらのモニュメントは、まだ電飾がついていませんが、明日以降の予定です。

下の写真は、昨年度のイベントの様子です。

奥にいる”オオカマキリ”は今年は暑さにまいって?お休みだとか・・・。

気になる方は 今週末の夜、テクノスクールでご確認ください。

カテゴリ:電気システム科2年